今年の1月から2月にかけて我が家の外気を観測し、1ヵ月毎にグラフにしてみました。

<測定場所・測定器>

通常雨の当たらない玄関の軒下で、門灯に測定器をぶら下げる(高さ約1.6m 私が立っている時の鼻の位置あたり)測定器:AtmotubePRO

Portable Air Pollution Monitor

NotAnotherOne Inc(米国製)

仕様等詳細は以下のリンクを参照して下さい。

http://mukouryou.blogspot.com/p/atomotube-pro.html

<微粒子測定方法>

PM1.0,PM2.5,PM10を測定

レーザー散乱方式

センサーの動作の機能図(図提供:©Honeywell)

(AtmotubePRO説明資料より)

<VOCセンサー>

<自排局の測定データ>

PM10は環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」で自宅と約1km離れた地点で測定。

微粒子測定方式はベータ線吸収法。詳細は以下のリンクを参照して下さい。

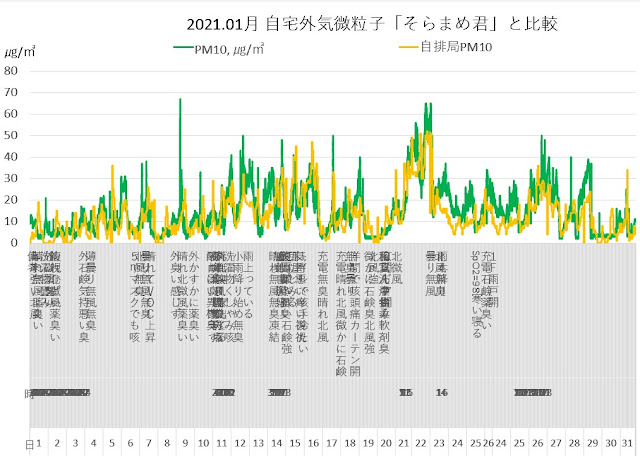

<2021年1月我が家の外気>

PM10のピークを見ると、ひと月の間に2回(8~9、22~23日)ピークが有る事が分かります。

下のグラフは我が家から約1km離れた「そらまめ君」という大気汚染物質広域監視システムと比較したものです。グラフで自排局というのがそらまめ君の1時間毎に測定しているデータです。但し、以下の様に微粒子測定方式が異なるので誤差が出ると思われます。

大まかな傾向は似ていますが、短時間の比較ではどちらかが飛び出している所が有ります。微粒子物質の違いか、距離による分布の違いかはまだ分かりません。いずれ同じ場所で測定出来たらと思います。

自宅・・・・・・・・レーザー散乱方式(1分毎のデータ)

粒子から反射された光はフォトダイオードによって捕捉されます。

フォトダイオードは情報を光電変換器に渡します。光電変換器は粒子からの信号を密度に処理します。信号はマイクロコントロールユニットに送信され、そこで独自のアルゴリズムがデータを処理(

MIE理論に基づいてデータ処理)し、粒子の密度(μg/m³)の出力を提供します。

そらまめ君・・ベータ線吸収方式(1時間毎のデータ)

β 線吸収法は、低エネルギーの β 線を物質に照射した際に、β 線の吸収量がその物質の単位面

積当たりの質量に比例して増加することを利用した測定方法である。

最初のピークとなっている8日から9日を見てみると、8日の18時から20時にかけて10ppm前後の異常なVOCが発生しています。しかし、この時外に出てみたが臭いは感じませんでした。臭いを感じない成分が発生している様です。

日付をまたいで9日の早朝5時台に今度は70㎍/㎥近い異常な微粒子が短時間発生して、収まったら今度はVOCが9ppm発生しています。

次は2度目のピークとなっている22日から23日にかけて見てみると、やはり22日夜から23日早朝にかけて異常な値の微粒子とVOCが観測されています。英文字のMの様になっている微粒子の山の形は我が家と約1km離れた自排局とほぼ一致していて、広範囲な現象である事が分かります。

この微粒子が高い時刻には台所の換気扇を回すと、室内で咳が出たり、外に出ると気持悪い石鹸臭がしました。

23日の昼間は雨が本降りとなり微粒子、PMともレベルが下がりました。

<時間帯によるPM2.5とVOC変化>

どの時間帯にPM2.5やVOCが多くなるのかを1月4日から10日の1週間分グラフにしてみました。

これを見ると、PM2.5は夕方から増え始め、日付が変わった頃から朝方にかけて特に多くなっています。

VOCも夕方から早朝にかけて急激に増えては消滅する事を繰り返しています。昼間は太陽光で分解されるのか低くなっています。

【参考】昨年の知人の家の測定データ

イソシアネート(HDIとして測定)と微粒子、臭いを感じるタイミング

但し、臭いはたまたま私が訪れた時しか確認できていません。

赤い四角で囲ったアラームの部分は、有毒ガス検知器のアラームが鳴って危険を知らせたタイミングです。

もう少し長い期間データを取らないとはっきり言えませんが、猛毒のイソシアネートは微粒子の多さと関連無く突然発生しています。しかし、ピークの時に測定器のデータダウンロードに訪れたら、すさまじい柔軟剤臭がしていました。

<2021年2月我が家の外気>

2月も日にちや時刻によって微粒子、VOC共に激しく変動しています。平均値としては環境省の定める1日平均基準値の35㎍/㎥は越えませんが、ピークではかなり越えています。

この基準値は排ガス等の問題で決められたものと思いますが、現在の微粒子の大きさはほとんどがPM1.0と呼ばれる1㎛以下の微粒子で、肺の奥深く入り込み、血液中から脳関門を通り抜け脳にまで入り、更には胎盤を通り胎児にまで影響を及ぼすと言われています。次の世代まで影響が及ぶことになります。

→詳しくは以下のリンクを参照して下さい。我々はPM2.5より更に小さなPM1.0を吸わされています。

2月もそらまめ君のデータと傾向が一致している部分と、そうでない部分が有ります。

2月は日による変動が激しく、VOCのみが突出して大きい時が有りました。微粒子ピークで50㎍/㎥と大きな値が出ている1日から2日を拡大して見ると以下の様になります。

1日は微粒子が午前中ゆっくり上昇し、昼頃ピークとなり一旦下がっています。そして夕方からまた上昇して20:52にはピークでPM10が44㎍/㎥に達しています。その後、雨になり天気予報が荒れる予報だったので一旦室内へ取り込みました。その部分は非表示にしてあります。

次の朝4時に起きた時に小雨だったので外に出して再開しています。午前6時頃にピークとなり、PM10が50㎍/㎥にもなっています。9時半頃には晴れ間が出てきて気持悪い石鹸臭がしましたがPMは低下しVOCは低い値でした。

次に大きなピークとなっている12日~14日を拡大して見てみます。

12日から14日にかけては毎日多くの微粒子が発生しています。

12日は日付が変わった頃から上昇し始め、徐々に上昇して午前10時頃にピークに達している。この日は昼間でも寒くて手先が冷たく暖房を入れた。約1km離れた自排局(1時間間隔で測定)もほぼ同じ傾向を示しているので、この現象は広域に起こっている。

13日もやはり日付が変わった頃から上昇し始め、午前3時台に最初のピークとなり、一旦少し落ちてから上昇し午前8時過ぎに2度目のピークとなっている。その後は急激な温度上昇により急に減っているが、10時台に1分間だけ大きな値となっている。この時のPM10の値は我が家と自排局共に36㎍/㎥となっている。

14日は晴れて無風状態の朝で、午前3時頃から急上昇している。午前8時頃ピークとなり、一旦下がった後9時半頃に数分間急上昇している。

もう一つの大きなピーク21日~22日を拡大して見てみます。

21日の昼間は微粒子、VOC共に下がっているのに外は薬臭い気持悪い臭いが充満していました。そのせいか、腹痛がして下痢をしました。そして、その日の夜は微粒子濃度が異常に高くなり、咳が出て夜中に3回も起きてしまいました。22日の朝は晴れて無風状態で、外は薬臭い臭いがして、窓が開いている風呂場を通して洗面所まで臭いました。

この日は人間ドックの日で、眠くてひどい複視、そして帰ってきてテレビを見ていて突然太ももがつったり異常な状態が続きました。人間ドックの結果も散々です。特に目の検査はひどかったです。詳細は以下の投稿を参照して下さい。

3月も同様に続けていますので、ご期待ください。 以上